台灣同志家庭權益促進會祕書長黎璿萍(右)接受《報導者》採訪,其他兩位現任成員分別是周柏均(左)、朱家瑢(中)。(攝影/林彥廷)

2021年是台灣人結婚生子「最冷」的一年,全年出生人數僅153,820人,結婚數114,606對,出生人口與粗結婚率皆創下歷史新低。但台灣同志家庭權益促進會(簡稱同家會)感受到的,卻是另一種風景:男女同志們利用專線電話、電子郵件、現場活動索取養育資訊的人次,在疫情下仍超過500位,是同家會運作17年來的歷史新高。

17年來,同家會陪伴著不存在於課本裡的同志家庭,他們是如何組成、生存的?我們採訪3位在不同階段參與同家會的志工、正職人員,打開同志家庭裡那本難念的經,見證「家」可能的包容性。

作為同志家庭權益的倡議者,政策諮詢、媒體受訪、參與國際會議等,是同家會祕書長黎璿萍一直以來的工作。2019年5月24日,《司法院釋字第748號解釋施行法》(俗稱同婚專法)實施,她的工作內容跟著起了變化。

這兩年,她更多的時間是與地方政府、社福機構以及法律等專業人員共事,協助對方理解同志、修正「系統」。例如向地方政府提出育兒津貼申請的修正,或修改校園裡的學費補助申請表格等。

同婚專法實施後,愈來愈多同志伴侶思考下一步,有人以人工生殖、收養等方式養育下一代。小潔與太太是其中之一,她們幾年前就開始規劃,如今已是兩個孩子的媽,小潔還是學校的家長會副會長。「我太太生的時候,產房變成了『觀光景點』,大家都想跟兩個媽媽的孩子拍照,」小潔笑著回憶,她稱自己是幸運的,從產檢到校園,周圍的社會擁抱著她們全家。

為了擁有一個有孩子的家,小潔(左2)與太太付出大筆費用,也為照顧孩子離開科技業、放下交大電機博士的學歷,重新學習多元教育,為「不一樣」的孩子打造一個更友善的社會,提供更多學習選擇。(攝影/林彥廷)

小潔說,女兒的外型常常讓路人們好奇,但孩子其實害怕陌生人,需保持距離。對那些直呼可愛而靠太近的路人,女兒常常氣噗噗的說「我不可愛,你才可愛!」(攝影/林彥廷)

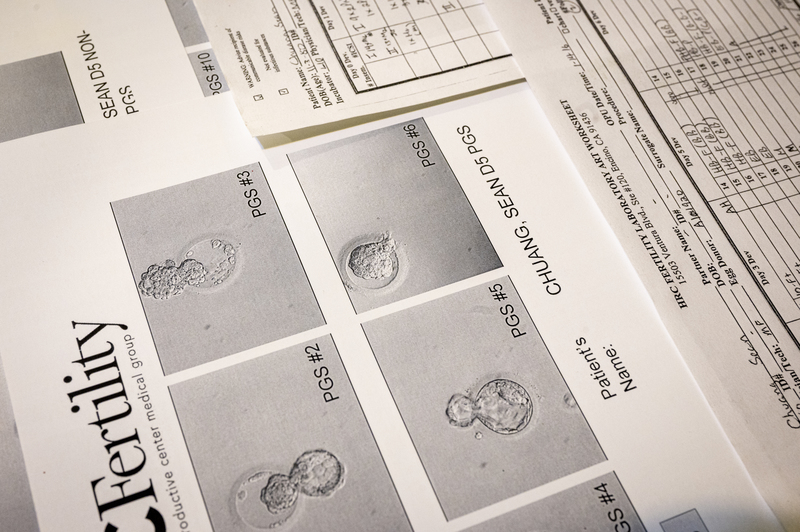

人工生殖前的評估、取卵、取卵後休養,一直到植入胚胎、著床、順利生產,小潔和太太記錄旅程中每一步,也成為孩子未來與朋友們分享的「家庭故事書」。(攝影/林彥廷)

小潔的太太在孩子誕生前,上過保母證照的課程,辭去工作,成為一個全職母親,給予兩個孩子她的所能、所有。(攝影/林彥廷)

走過漫長的抉擇與計畫,小潔在邁入高齡產婦年齡前,和太太決定生養自己的孩子。接著,一切就像火箭發射一般,忙碌得停不下來。孩子長大速度太快,兩個媽媽都捨不得錯過。(攝影/林彥廷)

如同遇到每一個養育孩子的家庭一樣,街上的每一雙眼光都可以是祝福,是協助家長讓孩子順利長大的幫助。(攝影/林彥廷)

同婚過了,還有未盡事宜

走出小潔所在的台北市、或走出特定的校園,其實兩個爸爸、兩個媽媽的孩童,開始在校園、醫院、戶政系統上出現之後,為異性戀打造的戶政系統、社會制度,立刻出現不少「系統性問題」,例如學校裡學生資料卡的「父母」欄位,孩子不知道怎麼填;或是政府系統上,產婦配偶欄無法輸入女性身分證字號等。

「老實說,這些規定跟表單多如牛毛,公務員們不一定是對同志不友善,有時候是他們根本無法想像到底該怎麼改,」黎璿萍解釋,行政院性別平等處在2020年6月已要求地方政府與相關機構檢視行政表單系統跟相關法規,讓多元性別伴侶和家庭能夠適用;但要修正所有大大小小的系統,讓多元的伴侶關係與家庭都進入「系統」之中,至少就有法制、資訊系統、公務人員相關知識等層面需要努力。同家會3名正職人員,這兩年不斷在台灣各地解決問題,開設親職課、性別課,以及各種同志家庭講座,試著加快多元家庭被社會與體制接納的速度,修正同婚合法後的「未盡事宜」。

這場才剛開始的轉變,許多家庭已經等了10年、20年了。

黎璿萍以「浮起來」,形容那些過去社會中看不見、容不下的親子關係與家庭,同婚合法化後,社會終於必須正視他們的存在。

「這麼多年來,台灣其實有一群人幾乎試了各種可能的辦法建立他們的家庭。」

黎璿萍解釋,那些辦法,包括「協議結婚」、「滴精」,甚至是放棄同志的身分,進入異性戀婚姻以生養子女。

在這些家庭得以浮起來,見光、呼吸之前,17年來,他們在同家會療傷、喘口氣、找到難得的支持。

全台還有各種色彩的家庭,等著「浮起來」。(攝影/林彥廷)

看見拉子媽媽,看見十幾年來各種成家的努力

Lupy是17年前看見那些家庭的第一線志工之一,「那時候有個通訊軟體叫MSN,」她試著解釋如今年輕世代已無法想像的那個時代。Lupy和友人從邊緣女同志的口述歷史書寫開始,發現社會中一個特別的身分:拉子媽媽。

拉子媽媽的定義有兩大面向。首先,是進入異性戀婚姻後成為母親的女同志,她們可能已經離婚,也可能仍在婚姻關係中;另一類,是女同志透過協議婚姻、滴精或人工生殖,與伴侶組成家庭,養育後代。

「當時,這樣的家庭型態是不會被看見的,就算看見了大家也不會說,」同家會志工Amy解釋,人們可能知道某個女性友人、親戚,離婚之後帶著孩子跟另外一個女生生活,但她們之間是什麼關係,街坊鄰居也好、親戚朋友也好,大家心知肚明,卻不明說。

包括了Lupy等,一些年輕的女同志,邊記錄、尋找拉子媽媽們的故事,邊思考自己人生的未來樣貌,他們想知道同志身分的自己還有沒有機會當媽媽、能不能擁有孩子、建立家庭。

Lupy與夥伴成立電子報《拉媽報》,內容兼具了女權倡議、同志知識、以及孩童教育跟交友等不同功能,反映當時拉子媽媽們的處境與需求。以主題為「人工生殖」的創刊號為例,封面人物是一位在異國接受人工生殖手術的台灣女性專訪;「時勢前線」欄目,則翻譯了英國關於人工生殖的討論;還有「拉媽影展」、「拉媽書房」,介紹影片跟電影;其他如「拉媽話家常」等欄位,則開放各地的拉子媽媽,分享從生產到生活等大小事。

「主要是要讓拉子媽媽們看到彼此,」Lupy解釋,當時他們沒有把握有多少人閱讀,但在電子報的發刊和每個月一次的聚會中,一張張臉孔開始現身,甚至有拉子媽媽的孩子、同志爸爸出現,「一個媽媽說,這是唯一的一個場合,讓她的孩子知道,社會裡還有其他拉子媽媽,她的媽媽不是一個不正常的人。」Lupy與夥伴的腳步,在2005、2006年就開始走進台灣各地,例如高雄的咖啡店、宜蘭冬山河、桃園的KTV等。

陪伴一直到現在,在新居落成的聚會上或是田裡的農忙勞務,陪伴著拉子媽媽們的Lupy和Amy,不只看見十幾年來各種成家的努力,也看見讓這些如今已5、60歲的同志家長們,在社會裡難以現身的原因。

「合格的家」迷思,讓同志、結婚對象、孩子都成為受害者

在人工生殖、收養成為選項前,女同志想當拉子媽媽,有的會「借用」精子,以注射或是其他容器,冒著法律及衛生的風險讓自己受孕。

第二種方式是協議婚姻,也就是俗稱的形式婚姻、假結婚。男女同志間,因為有成家的需求、意願、或是壓力,於是透過私下介紹、網路徵友等方式結為「夫妻」。Amy描述了其中一個女同志選擇協議婚姻對象的過程:一天之內,女同志「面試」了十幾個男同志,每個人帶著健康檢查報告來,雙方針對價值觀、教育理念、雙方家長的性別觀念、過年該回誰家等,一一互相理解。

Amy說,雖然是俗稱的假結婚,但其實相當「逼真」,雙方除了性愛之外,生活跟真正的婚姻沒太大不同,「進入那個框框之後,這個世界和這個社會的人會要求你符合那個框框、那個角色該做的事情,你就開始不得不這樣做。」

在過去,最多同志走上的成家之路,其實還是異性戀婚姻,這也是他們難以見光的主因。社會對他們多所責怪:「既然是同志,為什麼要進入異性戀的婚姻?」、「是同志,為什麼還想有孩子?」

Amy說,在當時,人們不一定有結婚之外的選擇。她以一個案為例,國高中都與女同志交往的她,在進入社會前與女友分手、準備進入異性戀婚姻、生子。「我認識的那群拉媽,現在可能5、60歲了,她們覺得成為媽媽的方法只有跟男生結婚,她覺得假如生孩子,孩子要有一個爸爸,才是一個『完整的家』,給孩子這些,才是一個『負責任的母親』,」Amy解釋,當時的同志,一方面對於成家的方法沒有太多的想像,為了當媽媽,一些同志選擇勉強自己的性傾向,「這件事我感到滿吃驚的,可是對(當時的)她們來講是很理所當然的事。」

他們認為的沒有選擇,原因之一是人工生殖和收養的難度,另一個是社會的壓力。根據學者克拉克(Victoria Clarke)在2001年的研究,一般人對於同志組成家庭有至少6種迷思,這些迷思支持著社會大眾集體對同志親職資格跟能力的質疑,這些迷思也滲透到部分同志的自我認同裡。同志們被迫認同主流文化的評價,接受「同志不該生育小孩」,告訴自己,唯有放棄同志的身分,才能成為大眾口中「合格的家長」。

與個案深談、提供諮商的Amy補充,選擇進入異性戀婚姻之前,同志們許多都經歷過內心掙扎,他們以主流社會價值觀問自己:我有資格成為一個媽媽嗎?我想要孩子真的是自私的表現嗎?「成家這件事,他們要經歷很長的一段自我的質疑、不斷地自我的對話,決定之後,就得變得更好、更勇敢、更堅強,」同時,「早年,他們假如要有一個有孩子的家,就要被迫放棄同志的身分⋯⋯他們會放棄自己,放棄愛另外一個人的權利或者是能力。」

家家有本難念的經,同志家庭裡的那本,許多與外人有關。(攝影/林彥廷)

這些不見光的家庭、家長,需要陪伴,因為他們往往進一步成為家庭關係中的弱勢,特別是遇上家暴、離婚訴訟等難題時,他們常是沉默的一方:有的被迫接受苛刻的離婚條件,有的甚至連法院都不敢上,怕前夫/妻直接在法庭上幫同志當事人出櫃,怕自己因此連探視權都沒有。Amy回憶,有個案在被發現為女同志後,被前夫連續家暴,後來只能帶著孩子逃離婚姻;有的在離婚過程中被配偶指責為元兇、「有病」,與孩子的關係也因此幾乎斷裂。

努力符合當時主流價值中家的規範而進入異性戀婚姻的她/他們,被家庭再次排除後,付出極高的代價。Amy嘆道,過去的時代,同志選擇進入異性戀婚姻,讓不知情的對方成為受害者,婚姻雙方都是主流價值體系和制度下的受害者,同家會志工只能居中協調,試著讓家長雙方、孩子的傷害降到最低。

同志與家長的遙遠距離:法律門檻、社會的不理解

數十年來,因為不同團體的倡議、遊說、社會溝通,如今同志已有結婚權,加上資訊流通,國際代理商的服務普及,同志們的成家之路稍微寬了一些。在協議婚姻、異性戀婚姻之外,跨國人工生殖服務和無血緣收養,也逐漸成為同志們養育下一代的選項,但高價、耗時、難度極高的法律規定等門檻仍在,能跨過的同志是極少數。

我們與3個同志家庭進行訪談,發現「系統」仍在修正中,浮上檯面的家庭、結了婚的同志,在人工生殖、收養的路上,各自面臨經濟條件和合法性問題的挑戰,而即使運氣好,克服了這些挑戰,最終還有是否「合格」的考驗。

成為「家長」之路,同志的難上加難

- 無血緣收養的難:依據現行法規,同志想收養無血緣的小孩,必須是未婚身分,因為在同婚法案條文之中,排除了同性伴侶「無血緣共同收養」的權利。許多同志伴侶被迫離婚,才有機會由其中一人提出申請,進入至少一年以上的收養申請流程。但也因此,在「收養資格審查」過程中因為是單身收養,往往處於劣勢。

- 人工生殖的難:現況下,台灣人工生殖技術使用對象僅限於已婚異性戀配偶,被視為治療不孕的選項。同志伴侶只能選擇在海外進行合法人工生殖。對雙方為生理女性的同志伴侶來說,人工生殖收費約新台幣30~60萬元;對雙方為男性的同志伴侶,需加上捐卵及代孕費用,約為新台幣400~600萬元(包含用於支付卵子、生殖診所、代孕仲介、代孕者、律師及保險費用等)。另外,海外求子的同志還需要計入機票、食宿和請假安排等額外成本,花費也會根據個人身體健康狀況和需求有所調整。

所謂「合格」的考驗,2022年1月13日,成為台灣首例同志收養完成登記的「喵爸」和「圍爸」,所面臨的留言攻擊就是例子之一。

這對男同志伴侶,挑戰現行同婚專法中同性配偶只能收養其中一方「親生」子女的規定,經過漫長等待後,法院依據《兒童權利公約》,在兒童最佳利益為優先考量下,擴張解釋同婚專法,在一方收養他方養子女時,準用《民法》,讓收養來的女兒,正式擁有兩個爸爸。消息出來的那天,新聞消息之下卻出現以下留言:

「講真的我沒辦法接受同性戀的人,而且還是男男,能夠做到母親這個角色嗎?小孩子長大能夠了解嗎?」

「恭喜你們,但只會害了小女孩,身心靈不健康,這種事情到你們為止吧。」

「唉,無奈。」

「害了這個無辜小孩⋯⋯」

「管他權利和法律,我就是感覺很骯髒。」

「自私的官僚和大人,犧牲孩子了。」

這些留言,看在Amy的眼裡,不勝唏噓,「我最擔心的是,孩子們是會去看那些留言的,其他同志家庭的孩子也會。」

Amy從修讀碩士起一直到現在擔任諮商心理師,不斷閱讀全球相關研究,看到的是國內外知識與觀念的落差。在台灣,同志家庭仍面臨強大的社會檢視跟輿論壓力,彷彿需對每個人證明自己「合格」,承受「同志有成為父母的能力嗎?」、「同志家庭有能力照顧好孩子嗎?」等挑戰。

我們在採訪的3個同志家庭身上,看見了這些壓力的作用。3家的孩子分別為10個月大、4歲、國小一年級,家長們都坦承,這些社會壓力,由外而內、時時刻刻考驗著他們:

有的同志家長,為了生養孩子,重念碩士班、進科學園區增高收入;

有的同志家長上保母證照課,或辭職研讀孩童教育、自行開班授課,只為打造包容的環境、讓不一樣的孩子都能安全成長;

有的同志家長為孩子加入共學社團,盡可能的與性別友善的社群互動,只為讓孩子自小建立自信與認同。

這些同志家庭受訪時,談到社會質疑,無奈、激動,但沒有懼怕。經歷了一輩子自我證明的過程後,經過縝密思考跟規畫而成為家長的他們,在孩子面前展現出保護孩子的決心。孩子10個月大、稱自己「新手爸爸」的源活國際娛樂創辦人陳鎮川說,他必須堅定以同志爸爸的身分現身,成為社會裡的日常,直到沒有異樣眼光的那天:

「因為我不想再當別人口中的『同志』了,我們就是一般人,一個家庭、一個爸爸。」

這3組家庭的經濟能力與知識水準皆屬社會中上,他們都說,自己有能力面對惡意的挑戰,所以他們現身,因為還有更多承受不住壓力的家庭,可能還活在懼怕與歧視裡。

陳鎮川(左)以金曲獎、金馬獎典禮著名製作人,和張惠妹、林憶蓮等知名藝人經紀人,以及名作詞人等身分為人熟知,接受《報導者》Podcast採訪時,陳鎮川說自己大方公開同志身分和成婚、生子過程,希望社會正視同志的存在、對家的盼望,讓大眾擁抱這樣的新日常。(圖片提供/陳鎮川)

研究指出,外在汙名和壓力才是影響孩童身心發展的關鍵

同志家長是否是「合格」的家長,是在20年前多份西方國家研究的主題。回顧1999年至2003年之間的多份研究論文,在同志家庭長大的孩子,在社會能力、行為適應、性別認同、伴侶關係、社會支持、情緒功能、性取向、汙名化、性別角色行為、認知功能等各變項,與異性戀家庭成長的孩子相比,都沒有差異。

其中一份研究更進一步指出,同志家庭的小孩在發展過程中,不論是心理、智力、行為或情緒,都是正向發展,家長的性傾向,不是預測小孩身心發展狀況的重要變項,該關注的應該是家庭歷程(family processes),不是家庭結構(family structure) ,例如家長之間的關係是否經常衝突、家庭是否可以給孩子溫暖的感受、家人關係的品質如何等,而不是家庭中有幾個家長、家長的性傾向。

「事實上,同志家庭子女遭遇的成長不利因子,實為外在社會的負面態度,而非同志家庭本身。」勵馨基金會蒲公英諮商中心特約心理師潘琴葳,在2016~2018年間訪談台灣各地23位女同志家長後,於2019年底發表的研究中寫道,外在的汙名、標籤以及賦予的壓力,才是影響孩童心理健康跟生活滿意度的關鍵,讓同志家庭的孩子與家長,承受比異性戀家庭更大的壓力。

在同婚合法兩年後的台灣,同志家庭遇到的壓力,包括以下的例子:

5歲不到的孩子在學校不會用廁所的馬桶,老師認為是因為家長都是男同志的關係;

孩子提出師長有猥褻的行為,第一時間被認定是因為在同志家庭長大、不習慣男性的原因;

當學童們出現衝突,家長群組裡立刻認為是同志家長不會教小孩,把同志家長踢出群組等。

社會中對於同志家庭的偏見,不僅讓同志家長的教養壓力大,也可能進一步影響無血緣收養的申請認定。對社工來說,以兒童權益出發的收養評估,包括了社會壓力對兒童成長環境的影響,尤其在台灣還未有足夠的數據研究,足以讓社工對整體社會的善意有所把握;再加上同婚專法限制下,只容許同志單身收養,不利因素加乘下,讓同志收養獲得許可是難上加難。最終,許多已等待數年、盡力符合評估要求,卻依然收養失敗的同性伴侶,除了放棄,甚至轉頭懷疑自己成家的決定。

單身男同志Sean與他的兒子、以及兒子最愛的卡車玩具。(攝影/林彥廷)

Sean是個每天都要待到最後一秒才肯去上班的爸爸。他的兒子,是個每天早上都要跟爸爸說Bye-Bye、看著爸爸離開才能安心的小大人。(攝影/林彥廷)

一大疊表格、紀錄、申請文件,記錄了Sean的成家路,再往前推,還包括他考自然組研究所的參考書,和從人資轉業成工程師、以存錢做人工生殖的過程。(攝影/林彥廷)

仍然單身的Sean,義無反顧地實踐爸爸夢,原因之一,也是怕長輩年紀大了,想在來得及的時候,讓他們早一點抱孫。(攝影/林彥廷)

在《報導者》Podcast訪談中,Sean談到他高中開始的爸爸夢,還有他與媽媽出櫃的過程。(攝影/林彥廷)

一位遠親,在Sean不在場時,曾問他的媽媽,單親男同志養小孩,孩子不會變壞嗎?媽媽反問,「我們一家人這麼愛他,給他滿滿的愛,他怎麼會走歪?」(攝影/林彥廷)

同志家庭的優勢和啟發

值得注意的是,當台灣還在關注同志家庭是否合格,Amy提醒,國外的研究,正關注的是同性家庭所具備的特長與優勢。

「既然社會對同志家庭是給了比較多的壓力,那何以他們生出來、養育長大的孩子,可以跟異性戀家庭沒有差異?那表示他們身上有某一種復原力,或者一種回應社會壓力的能力,國外其實是在做這個研究,而且也已經做了很多年了,」Amy說。

同樣的觀察,不只來自學術領域,台灣第一線的社福人員,也給了黎璿萍相似的回饋。尤其對無血緣收養的孩童來說,孩童長大之後,必須面對兩大關卡:收養家長對孩子的身世告知、孩子對外界的身分揭露。同志家庭的家長,相較而言更能協助被收養孩童面對兩關卡的考驗。對同志家庭而言,因為兩家長為同性,孩子長大後一定知道自己是透過收養而進入家庭的,避免了身世未告知的情況;接著,知道自己不是親生的,孩子有沒有勇氣跟能力,在往後成長的過程中主動向外界說出自己的「祕密」?這些,對擁有發現同志身分、保有「祕密」而後出櫃經驗的同志家長們來說,反而有機會以自身的經驗,同理或協助收養孩童面對身世揭露的挑戰。

「我覺得對於很多一線的社工人員來講,(同志家庭養育下一代)這不只是一個性別議題,他們在這幾年跟同志收養人合作的過程中,⋯⋯在整體結構樣貌上,是看見更多為孩子找到家的可能。」黎璿萍這幾年在公私部門之間協調、在善意和惡意之間創造溝通,試圖讓那些「浮出來」的家庭獲得理解,讓同志家庭面臨的壓力少一些,同時,也讓台灣社會裡的成家之路寬一點。

當初為了找答案而來擔任志工的Amy,論文寫完了、人卻留了下來,持續從個案中細讀同志家庭那本難念的經。Amy笑說自己至今仍未確定自己與另一半是否已準備好當同志媽媽,甚至在10年之後,考慮停下耗損心力的志工工作,但她看著同志家庭的孩子長大,有的甚至反過來保護家長,這些讓她羨慕、嘴角上揚的畫面,讓她自然地繼續志工的工作,想繼續做些什麼。

「我們常常說養一個孩子,就是靠一個村莊的努力嘛,但是台灣這個村莊就是還在長成當中,」黎璿萍苦笑,對想當爸媽的同志們,改變社會不是口號,是他們成家之路想走得平順、想讓孩子平安長大,必須挑戰的一步。

(攝影/林彥廷)